オイゲン・ヨッフム/バイエルン放送交響楽団 シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》

1958年2月12日〜14日、ミュンヘンのヘラクレスザールでのセッション録音。ステレオです。

テンポをそれなりに動かしてドラマ性を強調している演奏。第一楽章はパッショネートであり、ぐいっと加速する場面が結構出て来てエキサイトさせられます。コーダの序奏部主題回帰の場面は、テンポを(序奏でのテンポ設定どおり)がくんと落として、力を込めた強烈なアタックを聴かせます。これまたエキサイティング。第二楽章はリズミカルな側面を目立たせた演奏で、緩徐楽章っぽくなく、寂しげな旋律美にも配慮しつつ、全体としては劇的に聴かせます。第三楽章は素朴な旋律美強調をベースとしつつ、打楽器と弦楽器のリズム管理が割と厳格。大変にスケルツォらしい演奏だと思います。そしてフィナーレは(予想通り)熱く燃えてくれます。最初からテンションMAXというわけではなく、じわじわ緊張感を高めていく辺りは実に心憎い。時々金管が笑えるぐらい目立ってますがこれもご愛嬌。というわけで、大変充実した演奏です。オーケストラのクオリティが高い上にやる気も満々なのが嬉しい。

カップリングは、1973年1月にボストン交響楽団と組んでの《未完成》。こちらはボストン響の音が素晴らしく、ヨッフムの土台がしっかりした造形の上で、柔らかくも暗い響きを見事に実現し、《未完成》という交響曲を堪能させてくれます。素晴らしいです。正直ヨッフムはこれまでCD40枚程度聴いてきたにもかかわらず、それほど好きな指揮者じゃなかったんですが、このシューベルトがブレイクスルーになって一気に理解が進むかも知れません。

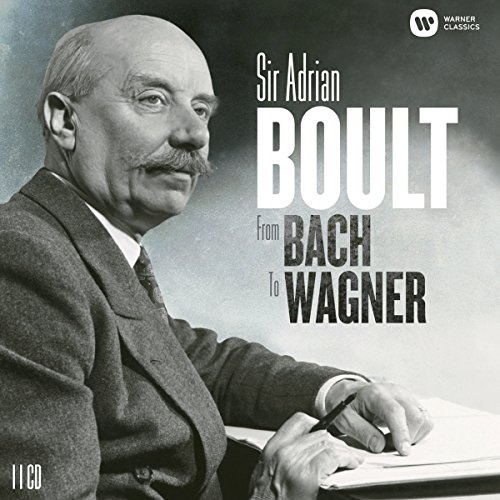

エイドリアン・ボールト/ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》

1972年5月28日〜30日、ロンドンのキングスウェイ・ホールでのセッション録音。

堂々たる演奏である。全体の設計図をおおまかに書いて、それに沿って拘るべき所にはとことん拘りつつ、奇矯な解釈は一切排除されている。温かい雰囲気が支配的だが、第一楽章やフィナーレの両コーダや展開部などでは、かなりの迫力を出している。つまり、やる時はやるというわけで、弦のうねりを有効活用して全篇にわたって雄大なスケール感を醸し出しており、その威容には圧倒されます。しかも常識的なテンポを採用している割には呼吸が深く、じっくり冷静に聴いているつもりでも自然と演奏に引き込まれ、いつの間にかがっちり心を掴まれてしまうのだ。全体的には包容力で勝負した演奏と言えるが、木管群の音色を目立たせての細部のニュアンス付けも見事に決まっている辺り、さすがベテランというか、英国内にほぼ限定されていたとはいえ《名声》を獲得した指揮者の実力の何たるかを遺憾なく見せつけてくれる。特に素晴らしいのは、総奏とその直前/直後の対比である。強音から弱音、弱音から強音への切り替えは毎回とても巧みで、一々ハッとさせられる。強弱の対比それ自体にこんな情報量があるなんて……。オーケストラの総奏の次の瞬間、木管がソロで音を出す箇所などは、取り残されてしまったようでいかにも可愛く、また哀しげである。で、こんなこと毎回やってたら音楽の流れが寸断されそうなのだけれど、実際は全くそうなっていない。これは録音人の腕の良さもあるかも知れません。

こういう演奏はありそうでなかなかなく、実際これを聴くまでにこのブログで40種類以上の演奏に接して来ましたが、このタイプのは皆無だった。拘っている部分はあるけれど、それは特殊な解釈とまでは言えず、むしろ今まで気付いていなかった魅力に気付かさせてくれる感が強い。もちろん、そのために色々手を尽くしてはいるわけで、よって朝比奈隆ほど無為ではないという点でも「普通の」指揮者ではある。しかし、こういう演奏はボールト以外では聴いたことがない。実に説明の難しい指揮者だなと思う。第三楽章は本当に普通に演奏しているだけなのに、どうだろうこの立派さは!

ただし彼の芸風のコアが、今や絶滅危惧種となった《職人芸》にあることは間違いなく、ベームほど「ブロックの積み上げ」感はありませんが、基本をしっかり押さえて、デフォルメは避け、音楽を立派に鳴らそうと、入念に組み立てた解釈なのは間違いないと思います。常識的な譜読みでも、しっかりやりさえすればここまで行けるのだ。もちろんオーケストラを乗せることは前提となり、この録音でも、ロンドン・フィルが実に気合の入った演奏を披露している。アンサンブル全体の出来はたとえばベルリン・フィルに比べると劣り、ザッツが緩い場面はありますけれど、代わりに指揮者の指示通りに意思統一が図られていて、不満は全くありません。

クルト・ザンデルリング/スウェーデン放送交響楽団 シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》

1994年10月14日、ストックホルムのベルワルド・ホールでのライブ録音。

実にクルト・ザンデルリンクらしい演奏で、全体的には大らか・まろやか・雄大、それでいて細かい拘りも随所で光る。若干遅めのテンポ設定で、リズムも重めですが、序奏から非常に流麗に演奏されており、全体の流れが極めてスムーズです。そして、各楽想をなだらかに繋ぎ合わせて、彼方に聳える山の稜線のようにスケール豊かにまとめ上げている。ずっと落ち着いた挙措が続くのも特徴であり、第二楽章が過度に暗くなることなく、第三楽章のトリオも取り立てて寂しげな風情を強調しない。第一楽章もフィナーレも壮麗に鳴らされるが、情熱的な表現はさほど行われず、オーケストラをわざとらしく煽り立てることもない。全ては自然体なのである。だがこの雄大さと豊饒さには特筆すべきものがある。というよりも、ここまで雄大でなだらかな表現は他に聴いたことがなく、立派な個性となっている。若干もっさりしたフィナーレも、かえってこの演奏の《大きさ》を知らしめるものとなっていて素敵だ。第一楽章とフィナーレの両コーダの巨大さなどは、一体どう表現したらいいのか……。

しかし細部では結構色々やっており、恐らく実演だと「ここはこういう響きなのか!」と驚かされる瞬間が連続していたと思われる。録音でわかる範囲で言うと、金管の使い方が実に効果的で、金管が鳴っていることを明瞭に示して、当該箇所が特別な部分であることを強調しているかのようだ。フィナーレのテンポが遅いのも、各楽想と各パートの絡み合わせを(チェリビダッケほど恣意的・意志的にではないけれど)強調したかったからだと思われる。それぐらい、音の絡み合いが丁寧だということである。

カップリングは、1992年10月16日のハイドン:交響曲第39番だ。こちらはさすがに《グレイト》ほど大柄な表現は採用されていないものの、腰を据えた自然な流れの中で、悪目立ちしない範囲において色々と仕掛けて来る。ピリオド・スタイルの演奏とは明らかに異なるが、挙措は意外と身軽で、細かい箇所の弾き方に拘っているのがよくわかる内容となっており、実に可愛くて微笑ましい瞬間が頻出する。アダム・フィッシャーとハイドン・フィルの交響曲全集に収められた演奏の方が鈍重に聞こえるぐらいである。もっとも、古典派のこの手の交響曲は、老指揮者が振るとはにかんだような魅惑的な表情が滲み出る場合があって*1、聴く前から予想ができてはいた。アダム・フィッシャーとしても、ザンデルリングの貫録に比べられるのは迷惑、といったところかもしれない。

アルトゥーロ・トスカニーニ/フィラデルフィア管弦楽団 シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》

1941年9月16日、トスカニーニのフィラデルフィア客演時のセッション録音。なお当初は録音に失敗したとされ、長らくお蔵入りだった。でも聴いてみると時代の割にはいい音で録れており、とても失敗とは思えない。後代で音源を何らかの手段でいじったのかしら。

演奏は、トスカニーニの鋭い譜読みとフィラデルフィア管弦楽団の美麗な音響が合わさった、本当に素晴らしいもの。基本的な解釈は、1947年と1953年のNBC響との録音と大きな違いはないが、フィラデルフィアはトスカニーニの指示に従いつつ、美感を絶対に失わないように麗しく演奏しているのが特徴となっている。NBC交響楽団との2種類の演奏では、程度の差こそあれ「爺さんブチ切れてるな」という印象が先に立ったんですが、このフィラデルフィア盤は怒りのイメージがなくなっており、代わりに華麗な感興が前面に出て来ていて素敵である。象徴的なのは急速なスケルツォで、このテンポと直線的カンタービレで、よくここまでまろやかに奏楽できるなと感じ入りました。これが、オケの面従腹背の結果なのかトスカニーニの意図通りなのかはよくわかりません。リズム処理がNBC響に比べて若干甘いのは、トスカニーニとオケのせめぎ合いの証拠と捉えるべきかも知れないけれど。しかし収録されている音楽が素晴らしいことだけは間違いないです。

あと先述の通り録音が年代の割には大変素晴らしい。ふっと力を抜いたところとか、細かい抑揚が上手く録れています。第二楽章の、すっきりした流れの中で行われる精緻で細かい表情付けには感心しきりでしたが、これができるのもこの良質な録音があってこそ。当時の関係者と、リマスタリング関係者には感謝申し上げたい。

カール・ベーム/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》

1963年6月、西ベルリンのイエス・キリスト教会でのセッション録音である。以前から名盤の一つとされている有名な録音だ。

極めてがっちりした構築的な演奏である。ノットの録音に触れた際にちらりと述べたが、ベームは拍節感が非常に強い指揮者だと思う。しかしこれは弱点でも何でもなく、むしろ強い個性だ。小節を組み上げて構造物をしっかり組み上げていることを実感させてくれるからである。しかもこの《グレイト》の場合、その構造物は仰ぎ見るような威容を誇る。細かい部分の彫琢にも気を使っており、楽想によってはテンポを微妙に変動させることも厭わない。《グレイト》でもその芸風が遺憾なく発揮されている。第一楽章では、主部のテンポをやや遅めにとって序奏部との境目を目立たないよう均しつつ、その遅めのテンポを逆手にとってスケール豊かな演奏を聴かせる。スタジオ録音の割にテンションが高めなのも功を奏しているようだ。第二楽章は、リズムの刻みを絶妙なバランスで背後に忍ばせつつ、生真面目で折り目正しくではあるけれど、寂しげな歌をしっかり歌わせる。この楽章でも、いざという時の迫力は十分だ。第三楽章は、第二楽章の演奏スタイルにリズムの弾みと勢いを添加したものになっている。これまた非常に立派。そしてフィナーレは、執拗なモチーフの繰り返しに一々真剣に付き合って、テンションをじりじり上げて行き、最終的には滅多にお目に掛かれない壮大な音の伽藍を聴き手の前に現出せしめる。聴いた後でこれほど「充実した音楽を聴いた!」という満足感に浸れる演奏は珍しい。ベルリン・フィルの黒光りする重心の低いサウンドも素晴らしく、少なくともこの録音において披露されるベームの甘くない解釈との相性は格別だ。各ソロ奏者も見事としか言いようがない。

なおこのコンビは、この《グレイト》を皮切りに、1971年にかけてシューベルトの交響曲全集を同一会場でセッション収録している。これ以前の録音が残っている第5番と《未完成》はさておき、この録音プロジェクト以前にベームのコンサート・レパートリーに他の5曲が入っていたかどうかは不明だが、他の曲も非常に立派に鳴る。旋律美よりは構築性が強調された演奏ではあるが、旋律が疎かにされているわけではないし、他では聴けない貴重な演奏になっているのも確かだ。スケール感が曲よりもでかい気はしますが、結果を見ると中身がみっちり詰まっているので、これはこれで素晴らしいと賞賛すべきだろう。そしてやっぱり《未完成》は特異な存在感を放つ。構築的にやっても(←ベームはこちら)歌謡的にやってもまるで違和感はなく、速かろうが遅かろうが魅力的な姿が立ち上がる。ベームとベルリン・フィルによる硬質な解釈、硬質なサウンドにもばっちりマッチング。そしてやっぱりベルリン・フィルの音色とソロ奏者の奏楽が見事極まりないのであった。この全集をよくぞ企画してくれました。

ロジャー・ノリントン/シュトゥットガルト放送交響楽団 シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》

2001年7月18日〜20日にかけて、シュトゥットガルトのリーダーハレ、ベートーヴェンザールでのライブ録音である。

かなり珍妙な演奏だ。軽いノリの序奏は今や多数派で特に違和感はないものの、既にこの段階から、アーティキュレーションが微妙に個性的である。ノンビブラートというだけでは説明できないすっぴんなサウンドが、特に強奏部で、他ではなかなか見られない表情を作り出しているのだ。そして第一楽章主部に入るとノリントンの本領発揮がいよいよ発揮され、快速なテンポでさくさく軽く進む一方で、各楽器の音や旋律が遠慮なくぶつかり合う、非常に特徴的な演奏が繰り広げられる。リズムが完全に前傾姿勢を取っているのだが、徹底したノンビブラートによって音自体は蒸留されているため、ポンポンと音が前に蹴り出されて来るような錯覚に襲われる。アーティキュレーションも個性的で、随所で驚かされる。ロマン派の文脈におけるドラマ性や感情性には無視を決め込んで、音そのものの連なりや絡み合いを重視して、音で遊ぼうとする雰囲気が強い。結果として、《グレイト》が、まるでバロック音楽のように響きます。第二楽章もダイナミックな音楽になっているが、綺麗な旋律はちゃんと綺麗に聴かせてくれるし、俯きがちな表現を取るべき所はちゃんとそういうことやってます。深刻な音楽にはしない指揮者で、アンチには「ふざけてんのか」などと言われかねない人ですけど、普段あんまりそういう表情しない人が憂いに満ちた目でこっちを見ている、みたいな風情があって癖になります。

スケルツォもフィナーレも快速に飛ばしていきますが、この二つの楽章では何故かノリントンの個性は前半ほど目立ちません。もちろんノンビブラートは貫徹しているし、音がぶつかり合うとか、旋律の絡み合いがぶつかり合いに転じているとか、よく聴いてみるとやっていることの方向性は変わってないんですよね。随所で「おっ」と思わせられます。にもかかわらずこの感想の違い。この交響曲の前半と後半では、音楽の性格が違う、ということなのだろうか。後半のミニマリスティックな楽曲作りに対し、指揮者のやれることは前半に比べると少ないのかも。とはいえ音楽自体は大変立派で、音楽の勢いが良いこともあって、これはこれで楽しい。演奏終了後にはブラボーも飛んでおります。

カップリングは《魔法の竪琴》序曲。要は《ロザムンデ》序曲ですね。こちらもノリントン印の演奏で、実に楽しそうな、軽快な演奏に仕上がってます。この曲をこう料理するのは意外と難しいので、これはノリントン技ありの演奏と言えるでしょう。

ジョナサン・ノット/バンベルク交響楽団 シューベルト:交響曲第8番ハ長調《グレイト》

2006年9月19日〜22日、バンベルクのコンツェルトホール(ヨゼフ・カイルベルト・ザール)でのセッション録音。東京交響楽団の音楽監督に就いているノットが、もう一つの手兵、バンベルク交響楽団と組んで録音した交響曲全集の一環で録音されています。

いきなり《グレイト》から聴かず、他の曲から聴き始めたんですが、至極オーソドックスな演奏に見えつつも、何か非常に強い特徴があるように思われて、それが何か悩みながら聴いておりました。そして交響曲第2番を聴いている時に、その正体がわかったのです。それは、拍節感の希薄さ。カール・ベーム辺りだと滅茶苦茶はっきりしてますが、ほとんどの指揮者は、シューベルト以前の交響曲を振る際には、多かれ少なかれ拍節感が(シューベルトよりも後の交響曲に比べて)強めに出ます。一つ一つの音符を個人にたとえるなら、小節は家族、そしてその家族が集合して入り組んで、一つの社会=楽曲を作り上げる、というイメージ。ところがノットには、小節の存在感がなく、それぞれの音符がダイレクトに楽曲の構造に繋がっているように聞こえる。あるいは、それぞれの音符が小節とは無関係に作り上げるモチーフが、楽曲構造に繋がる。これはそういう演奏です。面白いのは、特徴的なのはここだけで、後はテンポ設定、リズムの取り方、細部の表情付け、オーケストラ全体のバランス調整など、全てが常識的かつオーソドックスな手堅いものになっていることである。

以上が私の妄想である可能性は十二分に認めますが、何度か聞いてもそう聞こえるんだから仕方がない。

で、そんなノットが《グレイト》を振るとどうなるか。この曲は交響曲第1〜6番ほどシンプルな曲ではないので、以上の特色がそれほど目立ちません。しかしやっていることは基本的に一緒で、他の全てが常識的な範疇にとどまりつつも、拍節感の不在がとても自由な雰囲気を音楽にもたらしています。引き締まった音楽作りで、拍節感を消す以外に特殊なことは何もしていないけれど、その唯一の特殊なことが、演奏に強い個性を与えていると思います。しっかりきっちり真面目に楽譜を読み込んでいる風情もあって、好感度が高いのも印象を更に良くしています。これはなかなか良い演奏だと思います。

さてこの交響曲全集は、私が所有しているバージョン(リンク先のは違います)だと、シューベルトの交響曲8曲(《未完成》は第三楽章も10秒だけ演奏されてます!)に加えて、シューベルトにちなんだ現代音楽アルバムを2枚含みます。その2枚に収録された曲目は、以下の通り。《レンダリング》以外は相当マニアックだと思うんですが、いかがなものでしょうか。

どの作品も、シューベルトの音楽(やその断片)を自分の音楽と融合させています。それがコラボなのか合体なのか、はたまた編曲なのか、モチーフとして引用しているだけなのか、或いは単なるオーケストレイションなのか、程度は様々です。ただ一つ言えることは、メロディーがない故敬遠されることの多い現代音楽が、ここではシューベルトによって誰でもメロディーとして認識できるものを提供されており、ゆえに一層、シューベルトの時代と現代の違いがはっきりしているということです。シューベルトが身罷って200年近く、音楽はその発想方法含めて本当に変わりました。そのことを実感させるとともに、時を越えてシューベルトの旋律はなお美しいことがわかります。面白いのは、どの作曲家も、シューベルトの旋律を明暗境を異にせずといった感じで、不思議な雰囲気を引き立てるものとして使用していることです。個人的には、《レンダリング》が名曲なのは当然として、30分近くの大曲であるヴィトマン《管弦楽のための歌》、シューベルト原曲そのままの声楽と現代的なオーケストレイションの対比が面白いツェンダー《シューベルトの合唱曲》、完全にホラー映画なヘンツェ《魔王》、クラリネットの音色が官能的なマントヴァーニ《表情豊かに》が特に気に入りました。演奏も気合が入ったもので、ノットの「基本ストレートだけど拍節感は薄い」芸風が現代音楽に大変にマッチしております。

ミヒャエル・ギーレン/南西ドイツ放送交響楽団 シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》

1996年4月27日、ロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールでのライブ録音。ということは演奏旅行中の一コマということになる。

オーケストラの音が非常にざらざらしているのが第一の特徴だ。美感にかまけることのない朴訥とした音色であり、これを使って遠慮会釈なく楽想に突っ込んでいく演奏である。メロディーは、その美しさというよりも、音の連なりとしてのドラマトゥルギーを重視しているように聞こえる。フレーズ処理も、どうも旋律線を短めに捉えているようで、呼吸が浅い。第一楽章と第二楽章では、テンポの激しい加減速が追加されている時や、強いレガートがかけられる時があって、随所でギョッとさせられる。第一楽章で一番面白かったのは、序奏部主題のコーダでの回帰部分だ。元々かなり速めのテンポ設定で序奏を突っ切っていた上に、この回帰部で、テンポを落とすどころか逆に加速をかけており、大変パッショネートな表情をこの楽章のコーダに付与する。第二楽章でも、基本テンポをかなり速めに設定した上で、楽想によってテンポを大きく動かしており、他の演奏では見たこともないような雰囲気を引き出している。続く第三楽章と第四楽章は、テンポの動きが落ち着いたが、荒々しい音色でざくざくガツガツ演奏するのは同じで、録音で聴く分には前半楽章に比べて特徴が弱くなった気はするものの、テンションは高めに維持されており、演奏終了後は客席からブラボーが飛んでいるのが聞き取れる。

というわけで、結構面白く聴けるのだが、個人的にはこの演奏は好まない。テンションは高めだが、粗い音でザクザク土を勢いよく掘り返すように演奏されているので、私の耳にはどうも粗暴に聞こえるのである。加えて、情感面に配慮していない。「旋律を奏でておけば自然に雰囲気が出るはずだ」といった楽譜に対する信頼感から敢えて何もしない、といった風ではなく、ただ単に本当に興味がなさそうなのである。うーん……。

カップリングは、ヨハン・シュトラウス二世のワルツ《春の声》である。こちらはかなり面白い演奏で、ワルツを壊さない範囲でアーティキュレーションに工夫を凝らし、ギーレンにしてはロマンティックな表情付けと、ドラマティックな展開で、一気に聴かせる。こういうノリで《グレイト》を録音してくれたらよかったんだけどなあ。こちらは1998年9月4日、フライブルクのコンツェルトハウスで録音されているので、ひょっとすると会場の響きの問題かもしれませんが。

ギュンター・ヴァント/北ドイツ放送交響楽団 シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》

1991年4月21日〜23日、ハンブルクのムジークハレでのライブ録音。

基本的な解釈はケルン放送交響楽団の時と変わっておらず、特にオーケストラ全体のバランスに関しては細部に至るまで拘り抜いている。ただしこちらの方が遥かに精密な演奏となっていて、音楽全体の流れはより滑らかである。各パートの出す音も美しく、聴感上の違いは相当なものだ。これは解釈が深化したからでもあろうが、最大の要因は、オーケストラが変わったからであろう。北ドイツ放送響の方がほとんどありとあらゆる面で、前回のケルン放送交響楽団よりも質が上である。

改めてヴァントの解釈の特徴を述べると、感情表現それ自体は控えめであり、具体的な喜怒哀楽をメロディーに乗せて歌う、みたいなことは全く許されていない。代わりに、精妙なパートバランス制御によって音色を変化させ、そこでニュアンスを生むといった手法が採用されている。テンポも楽想に沿って微妙に動かしている。こういう芸風は、ちょっと迂遠で面倒くさいもののように思うのだけれど、瑞々しさが損なわれていないどころか、ケルン盤と比べてもアップしていて興味深い。

面白いのは、終始音楽が冷静であることだ。熱気が感じられず、テンションは高くもなければ低くもない平常状態を保ち、音楽前甲斐は指揮者によって冷徹に管理監督されている。パッションに加えて、スケール感もさほど出していませんけれど、ヴァントの関心事項は恐らくそこには全くない。いかに精妙に音楽を制御して、楽団員の自主性に全く頼らずに細部のニュアンスを出すか*1という茨の道にひたすら邁進している。そしてそれは十分な成功を収めた。驚くべきは、この録音がライブで為されているということだ。実演ではどうしてもオーケストラは、特に楽曲後半では熱が入ってしまうし、指揮者の統制も緩む可能性が高まるのであるが、ヴァントと北ドイツ放送響はどこ吹く風と、自分たちが為すべきこと(とヴァントが決めたこと)にのみ注力している。結果、時々、夢見るような雰囲気や、今にも消えてしまいそうな儚げな雰囲気が漂う。この演奏の魅力は、なかなか忘れがたい。

*1:自主性を許さない、とイコールではないことに注意されたし。楽団員によるプラスアルファは認めつつも、それがなくてもニュアンスを出せるようにする、ということである。

ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》

70年代後半に録音された交響曲全集からの1枚である。《グレイト》は1977年6月10日〜12日、ベルリン・フィルハーモニーでのセッション収録となる。

意外とテンポが速めの第一楽章序奏からスケール豊かな演奏で、黒光りするオーケストラが豪壮華麗に鳴り響く。レガート主体の奏楽であり、第一楽章の主部におけるジュリーニの例のテヌート全開ほどは強烈な印象は残らない(と言うよりも、奏法だけでアレ以上にギョッとさせる演奏はなかなか難しいだろう)ものの、流麗さを最優先にした解釈はなかなかに特徴的である。ただしカラヤンは、流麗なだけではなく、全体の流れを確保した上で、オーケストラの轟音を爆発させたり、ベルリン・フィルの優秀な木管群が見事な音色で花を開かせていくことを求める。よって迫力と魅力が横溢しており、見事という他ない。忘れがたいのは、カラヤンのフレーズ処理の見事さだ。古典派に比べて格段に長い旋律線を、カラヤンは見事に歌い抜いている。オーケストラへの意思浸透も相当なもので、楽器間のメロディーの受け渡しが時々ハッとするほどスムーズなのは特筆ものであろう。もちろん、コブシを利かせての情熱的な耽溺、という意味での《歌い抜き》ではないし、何か具体的な感情を歌に乗せているわけではないが、魅惑的なメロディーを全編に渡ってしっかり提示している。速いテンポで一気に駆け抜けるスケルツォ主部もオーケストラの技術力の高さと相俟って、圧倒的である。フィナーレはもはや何をかいわんや。この楽章の細かいモチーフをミニマリスティックな構造単位と捉えるか、小さなメロディーと捉えるかで演奏効果がだいぶ変わって来るが、カラヤンは後者の路線を採用している。ただしフレーズの息を長めにとっているので、遠大・壮大な音楽になっているのが面白い。弾みはしないが驀進する演奏で、一気呵成に聴かせるテンションの高さは特筆ものである。聴き手は、大変にエキサイティングな音楽体験ができると思います。

交響曲全集としては、初期交響曲の大ぶりな表現が面白い。カラヤン一流の重厚壮麗なサウンドと表現で一貫しており、威力的なベルリン・フィルが堂々と鳴り響いている。奔流のように轟き渡る時もあって、豪快な局面すら登場、迫力満点である。というわけで、演奏が楽曲のスケールに明らかに合致していない――はずなのだが、これが意外とイケてしまうのが不思議なところだ。違和感がないわけではないのだが、何というか、こういうのもアリかも、と思ってしまうのである。よく考えるとここまでベルリン・フィルを重厚に鳴らすこと自体、結局カラヤン以外では誰もできなかった*1わけで、シューベルトの初期交響曲をこう解釈する指揮者なんか今後出て来ないだろうし、カラヤン以前にもまるでいなかったわけで、希少価値満点である。オーケストラが結構ノリノリなのも面白い。フレーズの息を長めにとっているので、シューベルトの旋律線自体をたっぷり味わうことができるのも良い。というか、カラヤンは壮麗な音響と同時に、フレージングをしっかり計算して息長く旋律を歌うこと――情緒に満ちた歌い方ではないが――を特徴とする指揮者である。前者はともかく後者はシューベルトの初期交響曲にもハマっており、それが本全集の不思議な説得力の源泉になっているのではないか。レガートが強いなあという箇所もあるけれど、決して下品にはなっていないのは偉とすべきでしょう。なお第6番のフィナーレはテンポ設定が目立って遅い。それがメロディーをより活かすことに繋がっていて、唸らされました。ここは「なるほど本来はこういう曲なのか」と呟きそうになったぐらいです。

そして《未完成》、これはカラヤンの芸風と曲の持ち味がぴったり合っていて、ちょっと濃厚過ぎる気もしますが、優美な時間が流れます。もちろん強奏部の迫力は満点で、この曲の暗さの表現に抜かりはありません。第二楽章はカラヤンにしても恐ろしく耽美な演奏だと思います。これはかなりのお気に入り。交響曲全集のついで(?)に収録された《ロザムンデ》関係の音楽は、豪華で美しいけれどそれほど面白くなかったです。何故だろう?

*1:やろうともしなかったのかも知れないが。